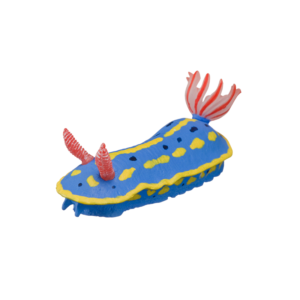

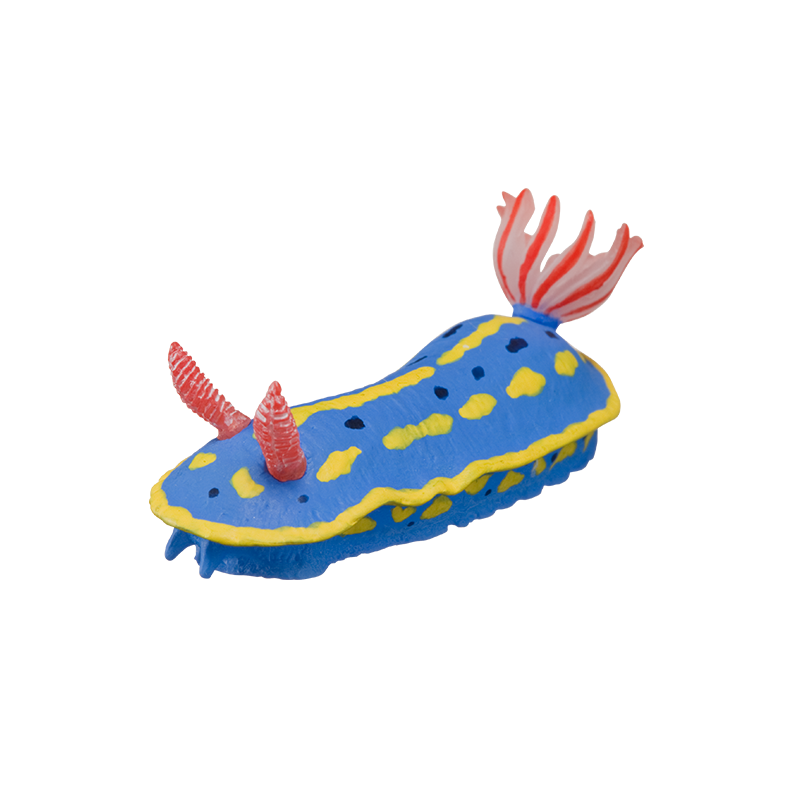

アオウミウシNudibranch

アオウミウシNudibranch ゾウゲイロウミウシBullocki's hypselodoris

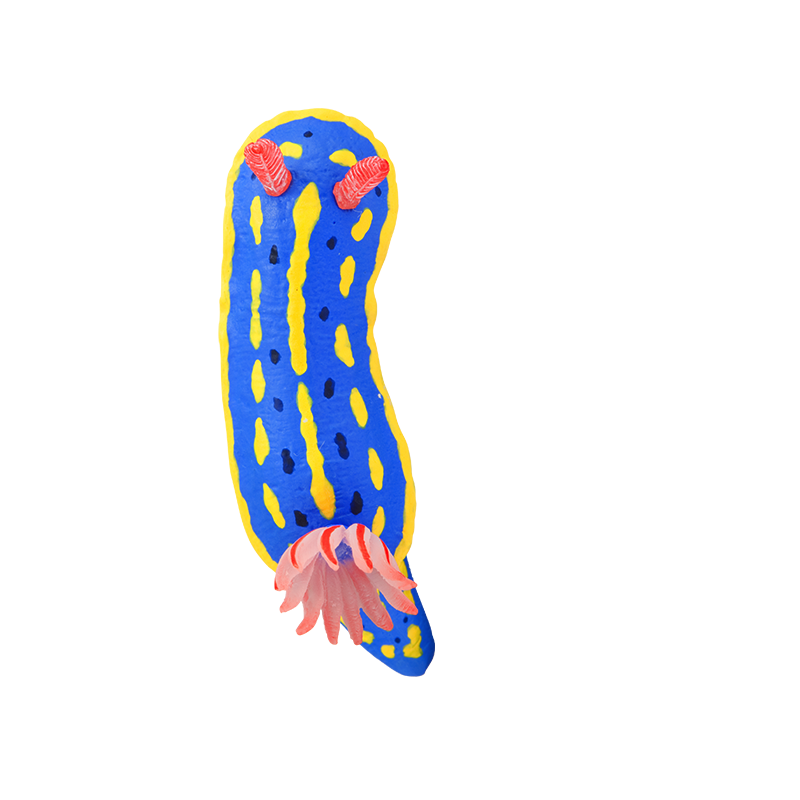

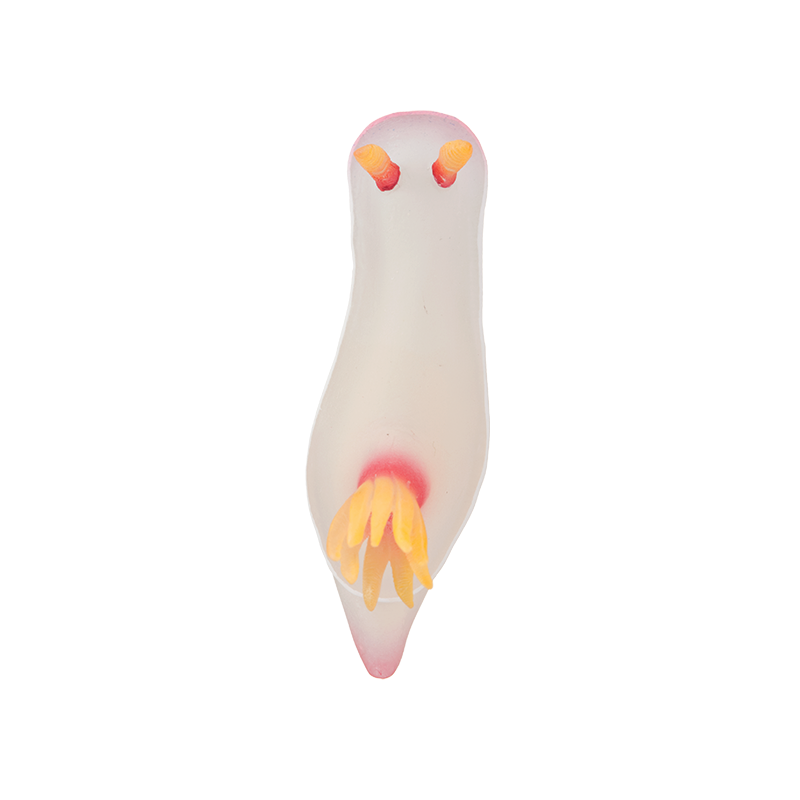

ゾウゲイロウミウシBullocki's hypselodoris アオミノウミウシ Blue dragon

アオミノウミウシ Blue dragon クマドリカエルアンコウ Warty frogfish

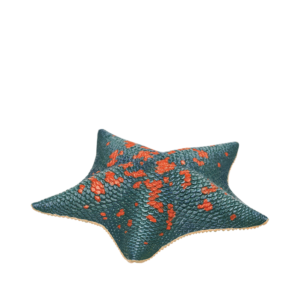

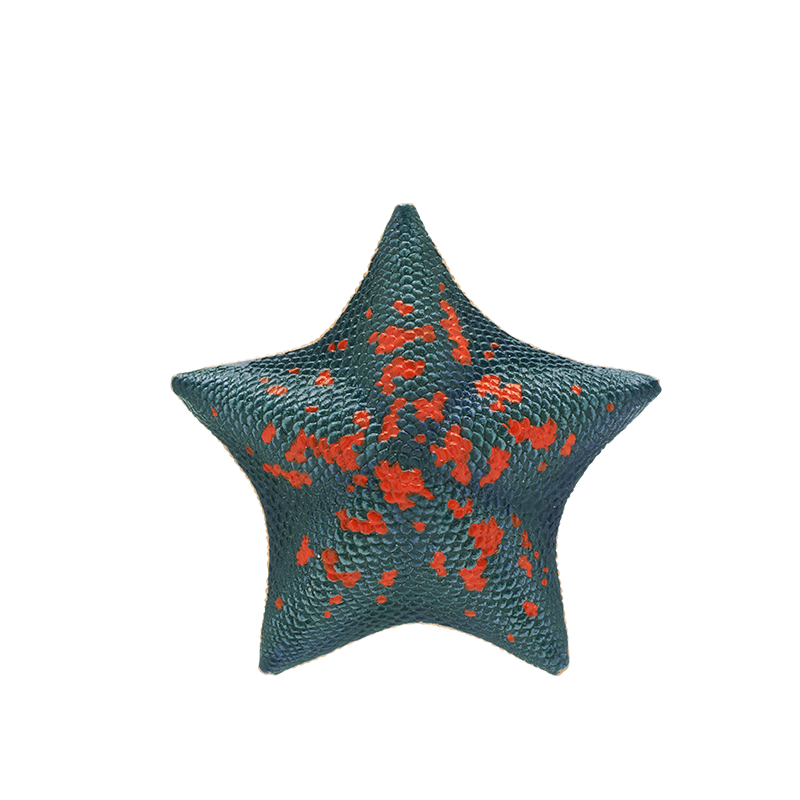

クマドリカエルアンコウ Warty frogfish イトマキヒトデ Cushion star

イトマキヒトデ Cushion star ミドリイソギンチャク Sea Anemone

ミドリイソギンチャク Sea Anemone オオウミウマ Great seahorse

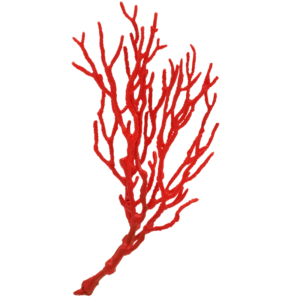

オオウミウマ Great seahorse  イソバナ Sea fans

イソバナ Sea fans

うみべのいきもの

マグネット&ボールチェーン各300円 / 全8種

海辺に生息する人気者たちが夢の共演!

生き物好きの間で話題沸騰!

神秘的な姿のアオミノウミウシがついにフィギア化。

ユニークな顔と模様でダイバーに大人気のクマドリカエルアンコウも仲間入り!

磯や水族館で親しまれている生き物を中心にイソギンチャクやヒトデなど、

見慣れた生物も見違えるような迫力で再現!!

MONOウミウシで人気の2種も復活しました!!

原型製作:KOW

企画総指揮:佐藤純也

フリーワード検索

キーワードで検索します。試験導入中です。

閉じるclose

PAGE TOP

PAGE TOP